法面工事に関わる現場担当者や工事業者の方の中には、「基本を体系的に学び直したい」「工法ごとの特徴を整理しておきたい」と考える方も多いのではないでしょうか。特に以下のような情報は、現場に携わるうえで知っておくと役立ちます。

・法面工事の定義や目的を改めて理解する知識

・代表的な工法と、それぞれの特徴や用途

・最新技術や施工手法の動向

法面工事は斜面の安定を図り、地域の安全を守るために欠かせない工事です。

本記事では、基礎知識から主要な工法、施工プロセス、最新技術までを総まとめ。現場での理解を深め、施工計画や提案に活かせる総合的な情報をわかりやすく解説します。

有限会社 有紀機材

代表 赤井 勇貴

本記事をご覧いただき、ありがとうございます。

15年の現場経験と、1級土木施工管理技士・測量士・技術士補の国家資格に基づき、建設資材の品質とコストに直結する「心から信頼できる実用的な知識」を、現場目線でお届けいたします。 皆様の確実な業務遂行の一助となれば幸いです。

法面工事とは?基礎知識と目的

法面工事は、切土や盛土によって形成された斜面を安定させ、崩壊や地すべりを防ぐために行われる土木工事のひとつです。道路や住宅地の造成など、さまざまな現場で必要とされる基盤的な工事であり、安全な生活やインフラを守るうえで欠かせない役割を果たします。

法面工事の定義と基本的な役割

法面工事とは、切土や盛土などによって形づくられた斜面を安定化させるための施工を指します。

植生や吹付、擁壁などを通じて雨水や地震による土砂の流出・崩壊を防ぎ、結果として斜面の耐久性向上や維持管理の効率化にも寄与します。

斜面が不安定となる主な要因とそのリスク

斜面が不安定になる主な要因としては、以下のようなものがあります。

- 豪雨や地震による地盤変化

- 切土・盛土など造成による地質バランスの乱れ

- 雨水や地下水の浸透による土壌の弱体化

これらの条件が重なると、土砂崩れや地すべりといった災害リスクが高まります。したがって、法面工事による未然の対策が不可欠です。

社会的意義(安全・環境・景観保全)

法面工事は、単に斜面の崩壊を防ぐだけでなく、地域の安全を守り、公共インフラを長期的に維持する役割を担います。また、植生工などを活用することで環境や景観に配慮しながら安全性を高めることも可能です。このように、法面工事は防災と環境保全を両立させる重要な土木工事といえます。

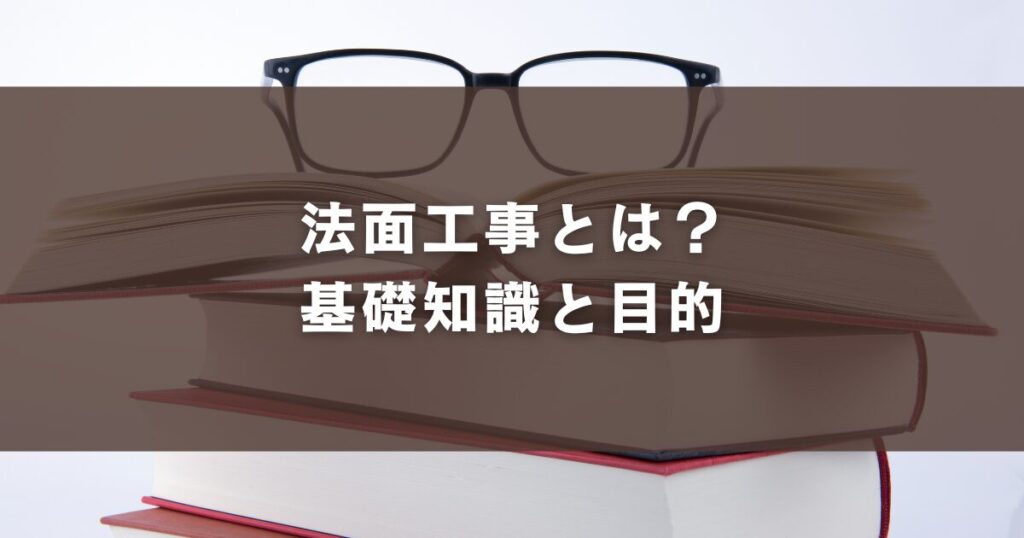

法面工事の代表的な工法

法面工事にはいくつかの代表的な工法があり、斜面の性質や現場環境に応じて使い分けられます。ここでは主要な工法の概要を整理します。詳細な施工手順やコスト比較は別記事で解説するため、本記事では要点のみを紹介します。

植生工

斜面に植物を定着させる工法で、雨水や風による浸食を防ぐとともに景観や環境保全に優れる点が特徴です。種子散布や張芝など複数の方法があり、比較的緩やかな斜面に適しています。また、植物の根が土壌を強化し、長期的な安定にもつながります。

吹付工(モルタル・コンクリート)

斜面表面にモルタルやコンクリートを吹き付け、表層の崩落や風化を防ぐ工法です。急勾配の斜面でも施工可能で、強度を高められる反面、景観への配慮が課題となります。長期的にはひび割れや脱落リスクが生じることもあるため、施工後の点検や補修が重要です。

擁壁工・ブロック積み工

斜面の下部に擁壁やコンクリートブロックを設置し、構造物の力で土砂を支える工法です。宅地造成や道路沿いなど、人や建物に近接する場所で多く採用されます。耐久性は高いものの、コストや施工スペースを要する点がデメリットです。また、擁壁内部の排水対策を適切に行わないと、逆に不安定要因となるため注意が必要です。

アンカー工・排水工

アンカー工は、鉄筋や鋼棒を地中に打ち込み、斜面を補強して安定させる方法です。急傾斜地や地盤が脆弱な場所で有効です。

排水工は、地下水や雨水の浸透を制御し、斜面内部の水圧を下げて崩壊を防止する工法です。浅層排水と深層排水があり、現場の状況に応じて使い分けられます。他の工法と組み合わせて用いられることが一般的です。

法面工事の施工プロセス

法面工事は、調査から施工、そして完成後の維持管理までを一連の流れとして計画的に行うことが求められます。ここでは大まかなプロセスを整理し、現場対応の基本を確認します。

調査・設計(地盤調査・安定計算)

工事に着手する前に、地盤の強度・土質・水分状況を詳しく調査し、斜面の安定性を評価するための安定計算を行います。これにより、設計時に必要な勾配条件や補強の強度、使用する工法の選定基準を科学的に判断できます。

工法選定の視点(斜面条件・環境・維持管理)

工法選定では、現場の斜面勾配や地盤硬度、地下水位の有無などの斜面条件、現場周辺の景観や自然環境との調和、浅層排水・深層排水の選択や長期的維持管理の容易さといった観点を総合的に判断します。これらを考慮することで、最適な工法の組み合わせが可能となります。

施工から完成後の点検・維持管理

施工中は安全管理を徹底しながら計画どおりに進行します。施工後には、定期的な点検と補修が欠かせません。特に以下の点が重要です。

- 大雨や台風の後に斜面の亀裂や排水状況を確認する

- 定期的な年次点検を実施する

- 傾斜計やピエゾメーターなどのモニタリング装置を活用する

- 異常を早期に発見し、迅速に補修する体制を整える

こうした維持管理の仕組みを整えることで、法面工事の効果を長期的に維持し、地域の安全を確保できます。

法面工事の最新技術動向

近年の法面工事では、従来工法に加えて新しい技術や資材が導入され、施工の効率化や安全性の向上が図られています。ここでは代表的な3つの動向を取り上げ、概要を紹介します。

グラウンドアンカーの進化

地中に鋼棒やケーブルを打ち込み斜面を補強するグラウンドアンカー工法は、長年用いられてきた安定化手法です。近年では、高強度鋼材や耐食性に優れた被覆材の採用に加え、**PDEA®(打込み式アンカー)**のような簡便・迅速設置タイプも普及し、施工効率が向上しています。さらに、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)など腐食耐性に優れた材料の活用も進んでおり、耐久性や維持管理性が一層高まっています。

コンクリートキャンバスの活用

近年注目されているのがコンクリートキャンバス(GCCM)です。布状のシートに特殊なセメントを含浸させ、水をかけるだけで硬化し、コンクリートとして機能します。軽量で施工が容易なため、重機不要で従来の10倍速い施工が可能とされ、狭隘地や急勾配での応急法面保護に適しています。また、耐摩耗性・化学耐性に優れ、BBA認証で120年以上の耐用寿命が確認されるなど、長期利用にも対応できる資材です。

ドローン計測・モニタリング

法面工事の調査・維持管理では、ドローンを用いた3D測量やフォトグラメトリが広がっています。高精度の画像解析によって斜面の亀裂や変位、浸食の進行を把握でき、施工計画や補修の判断材料として有効です。さらに、LiDAR搭載ドローンによる地形変化の長期モニタリングにより、微細な変動を検出して早期に異常を察知できるため、安全性と作業効率の両立が可能になっています。

法面工事に関するFAQ

Q1. 法面工事は地震対策としても有効ですか?

はい。有効です。地震時には斜面に大きな揺れが加わり、盛土や切土部分で崩壊の危険性が高まります。法面工事によって斜面を補強したり排水を整備したりすることで、地震時の土砂崩れリスクを低減する効果が期待できます。

Q2. 法面工事の維持管理はどのように行うのですか?

施工後の法面は放置せず、定期的な点検と補修が必要です。特に大雨や台風の後は斜面の亀裂や排水機能を確認し、異常があれば早期に対応することが重要です。近年はドローンやセンサーを用いたモニタリング技術も活用され、維持管理の効率化が進んでいます。

Q3. 法面工事は公共工事だけでなく民間工事にも行われますか?

はい。道路や河川の護岸など公共工事で多く行われますが、造成地や宅地開発など民間工事でも重要な役割を果たします。特に住宅地の盛土造成や企業施設の建設においては、周辺住民の安全を確保するために法面工事が採用されるケースが増えています。

まとめ

法面工事は、切土や盛土によって形成された斜面を安定化させ、土砂崩れや地すべりといった自然災害を未然に防ぐために不可欠な工事です。 植生工や吹付工、擁壁工、アンカー工など多様な工法があり、現場の条件や目的に応じて最適な方法が選ばれます。さらに最新技術の導入により、安全性と効率性は一層高まっています。 適切な施工と維持管理を行うことで、地域の暮らしやインフラを守り、安心できる環境づくりにつながります。

法面工事をはじめとする土木資材の調達から施工まで、有紀機材は和歌山・南大阪・奈良を中心にワンストップで対応しています。35年以上の実績をもとに、安全で高品質な工事を実現し、地域のインフラを支えています。