鉄筋コンクリート(RC造)は丈夫で長持ちすると言われますが、実際の強度や耐用年数について不安を抱く方も少なくありません。

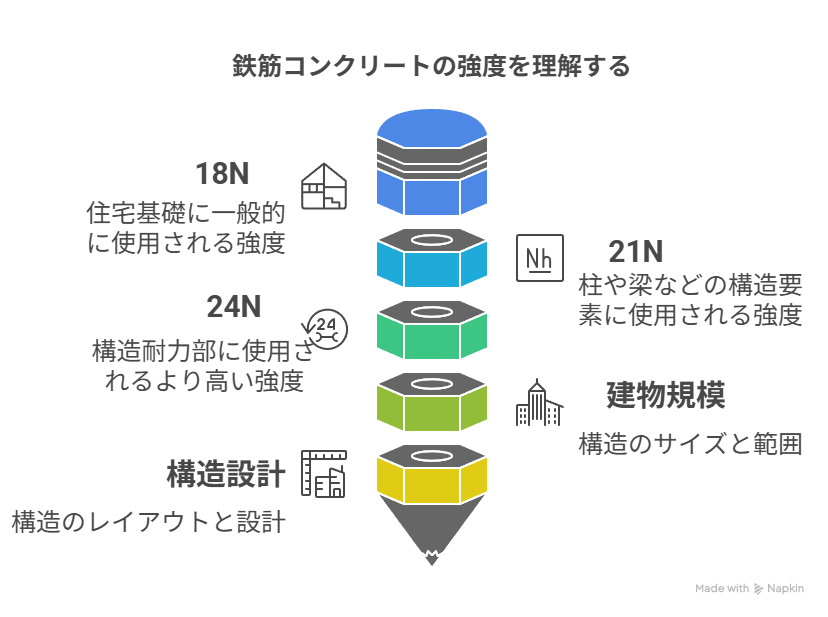

- 18Nや21N、24Nといった数値の意味が分からない

- どの強度が住宅やマンションに使われるのか判断できない

- 耐用年数がどの程度で、建物の寿命にどう影響するのか知りたい

こうした疑問を解消するために、本記事では鉄筋コンクリートの圧縮強度の基準と用途の違いを解説し、建物の耐久性や安心につながるポイントを整理します。RC造の強度を理解することで、住宅や建築物の構造をより確かな視点で確認できるようになります。

有限会社 有紀機材

代表 赤井 勇貴

本記事をご覧いただき、ありがとうございます。

15年の現場経験と、1級土木施工管理技士・測量士・技術士補の国家資格に基づき、建設資材の品質とコストに直結する「心から信頼できる実用的な知識」を、現場目線でお届けいたします。 皆様の確実な業務遂行の一助となれば幸いです。

鉄筋コンクリートの強度について

鉄筋コンクリート(RC造)は、コンクリートの持つ圧縮力と、鉄筋の持つ引張力を組み合わせることで高い耐久性を発揮します。住宅やマンションの基礎・柱・梁に広く採用されるのは、強度と耐震性を兼ね備えているためです。ここでは、強度の仕組みと基準を理解するための基本を整理します。

圧縮力と引張力を組み合わせた構造

- コンクリート:圧縮には強いが、引張力に弱い

- 鉄筋:引張力に強いが、圧縮には弱い

- 両者を組み合わせることで、地震や荷重に耐えられるバランスの取れた構造が実現

この仕組みによって、RC造は木造や鉄骨造と比較しても優れた耐震性・耐火性を持ち、長期にわたって安全性を確保できるとされています。

コンクリート強度の基本概念(N/mm²)

鉄筋コンクリートの強度は、圧縮強度によって表されます。

- **N/mm²(ニュートン毎平方ミリメートル)**という単位で示される

- 住宅基礎などでは18N、マンションや柱・梁では21N・24Nが一般的

- 強度が高いほど荷重に耐えやすいが、施工の難易度やコストも増す

つまり、数値が示すのは「コンクリートがどの程度の圧縮力に耐えられるか」という性能の目安であり、建物の用途や規模によって選定されます。

18N・21N・24Nの違いと使い分け

鉄筋コンクリートの強度は「18N・21N・24N」といった数値で表され、住宅や建築物の部位ごとに使い分けられています。これらはコンクリートの圧縮強度を示す数値であり、建物の規模や構造に応じて適切な基準が定められています。

18Nは住宅基礎に使われる一般的強度

18N/mm²は、戸建住宅の基礎や土間部分で広く採用される強度です。

- 住宅規模であれば十分な耐久性を確保できる

- コスト面で最も効率的

- 基礎や床スラブなど、荷重が比較的小さい部分に適している

ただし、マンションや高層建築では18Nでは不足し、さらに高い強度が求められます。

21N・24Nは柱・梁など構造耐力部に使用

21Nや24Nのコンクリートは、柱や梁、耐力壁など建物を支える主要な構造部分に使用されます。

- 地震時や荷重集中に耐えるために必要な強度

- マンションや中規模以上の建物では標準仕様

- 強度が上がることでひび割れや劣化に対する耐性も向上

住宅でも2階建て以上や重量の大きい設計では、21N以上が選ばれるケースがあります。

用途による強度選定の考え方

建物の用途や条件によって、必要なコンクリート強度は変わります。

- 一般住宅基礎:18Nが標準

- 中規模住宅・低層マンション:21N

- 高層マンション・耐震性能重視の建物:24N以上

このように、**強度数値は「建物の安全性と直結する基準」**であり、構造計算や設計段階で慎重に決定されます。

鉄筋コンクリートの耐用年数と耐久性

鉄筋コンクリート構造(RC造)は、木造や鉄骨造と比較して長い耐用年数を持つといわれています。しかし、環境条件や施工・管理の違いによって寿命に差が出るため、基準と注意点を理解しておくことが大切です。

耐用年数の目安(木造との比較/約50年〜100年)

- 木造住宅:一般的に25〜40年程度

- 鉄骨造:40〜60年程度

- 鉄筋コンクリート造:50〜100年以上が目安

RC造は木造の約2倍の寿命を持つとされ、適切な管理が行われれば100年以上使用される事例もあります。特にマンションや公共建築物で多く採用されている理由は、この長寿命性にあります。

劣化要因(水・空気・中性化・塩害など)

鉄筋コンクリートが劣化する主な原因には、以下のようなものがあります。

- コンクリートが空気中の二酸化炭素と反応して中性化する

- 海沿いの建物では塩害による鉄筋腐食が進む

- 水の侵入により凍結融解を繰り返し、表面が劣化する

劣化が進むとひび割れや鉄筋の腐食を招き、耐久性が低下するため、施工精度と維持管理が寿命に直結します。

耐久性を高める管理・施工方法

RC造の寿命を延ばすには、設計・施工・維持の各段階で適切な対策を講じることが重要です。

- 設計段階で必要なかぶり厚(鉄筋を覆うコンクリートの厚さ)を確保する

- 生コンの水セメント比を管理し、JIS規格に沿った品質を守る

- 完成後も定期点検や補修を行い、劣化の進行を早期に抑える

これらを徹底することで、鉄筋コンクリートは数十年先まで安心して利用できる建材となります。

RC造がもたらす建物性能

鉄筋コンクリート構造(RC造)は、単に強度が高いだけでなく、住まいや建築物にさまざまな性能的メリットをもたらします。ここでは代表的なポイントを整理します。

耐震性の高さ

RC造は、コンクリートの圧縮力と鉄筋の引張力を活かした構造により、地震に強い建物を実現します。

- 荷重を分散し、揺れに対する変形を抑える

- 耐力壁や柱・梁が一体化して粘り強く地震動に耐える

- 長期的に見ても耐震補強の必要性が少ない

そのため、日本のような地震が多い地域でRC造が選ばれる大きな理由となっています。

耐火性・遮音性のメリット

鉄筋コンクリートは燃えにくく、火災時にも高い耐火性能を発揮します。さらに高密度の構造は遮音性にも優れ、生活音や外部騒音を低減できる住環境を実現します。

- 火災時に延焼しにくく、避難時間を確保しやすい

- 壁や床を通じた音の伝わりを抑制

- マンションや集合住宅で特に効果を発揮

重量・コスト面の特徴

RC造は木造や鉄骨造に比べて重量が大きく、基礎にかかる負担や施工コストも高くなります。

- 建物重量が大きいため、地盤の強さが重要

- 建築費用は木造に比べて割高

- ただし、耐久性が高く長期的に見れば維持コストを抑えられる

このようにRC造は初期投資は高いものの、長寿命と高性能によってトータルでのメリットが期待できます。

高強度コンクリートの活用と今後の展望

近年の建築技術では、18N・21N・24Nといった標準的な強度を超えた「高強度コンクリート」が活用される場面が増えています。これは都市部の高層化や耐震基準の厳格化に対応するために重要な選択肢となっています。

30N・50Nクラスの高強度コンクリートとは

- 通常の住宅用コンクリートよりも高い圧縮強度を持つ

- 30Nクラスは中高層建築、50Nクラスは超高層ビルで使用されることが多い

- 強度を高めるために水セメント比の管理や特殊混和材の利用が必要

一般住宅ではまだ標準ではないものの、都市部の耐震・耐火性能を重視する建物では不可欠な技術となっています。

超高層建築や特殊構造物での使用例

高強度コンクリートは、特に重量や荷重を大きく受ける構造物に使われています。

- 超高層マンションやオフィスビル

- 橋梁やダムなど公共インフラ

- 大規模な商業施設の基礎・柱・梁

これにより、従来のRC造では難しかった高さや規模の建物が実現可能になりました。

住宅における導入の可能性

戸建住宅や低層マンションでも、長寿命化や耐震性の強化を目的に高強度コンクリートの導入が検討され始めています。

- 耐震等級を高めたい住宅設計で採用されるケース

- 将来の資産価値を意識した長寿命住宅での利用

- コストは高いが、耐久性を重視する層には有効な選択肢

今後は住宅分野でも徐々に広まり、建築物の寿命をさらに延ばす技術として普及していくことが期待されます。

まとめ|RC造の強度を理解して建物の安全性を確認する

鉄筋コンクリート(RC造)の強度は、18N・21N・24Nといった圧縮強度の基準値によって明確に区分されています。18Nは住宅基礎、21N・24Nは柱や梁など主要構造に用いられるなど、用途ごとの使い分けを理解することが建物の安全性を確認する第一歩です。

また、RC造は木造に比べて耐用年数が長く、適切な施工と維持管理を行えば50〜100年以上の耐久性を発揮します。さらに、高強度コンクリートの普及により、超高層建築から住宅まで幅広い選択肢が広がっています。

建物の寿命や耐震性を考えるうえで、鉄筋コンクリートの強度を理解することは欠かせません。強度基準や耐用年数を正しく把握し、安心して暮らせる住まいづくりや資産価値の維持につなげていくことが大切です。

信頼できる建設資材の調達先をお探しなら、有紀機材にお任せください。

35年以上の実績と、資材販売から施工提案まで対応するワンストップ体制で、現場の課題に的確にお応えします。対応エリアでの安定供給と現場支援に強みを持つ当社にぜひご相談ください。